本期内容来自:11月21日,英诺天使基金合伙人王晟在「英诺帮」内部的分享。分享主题:《使命、愿景、价值观—如何驱动组织的创新、效率及边界》。

部分实录整理:

我们见过很多创业团队,刚开始特别优秀,但是缺乏成长能力,最终逐步落后于市场。 一个企业估值从几千万到几十亿,本质是什么?

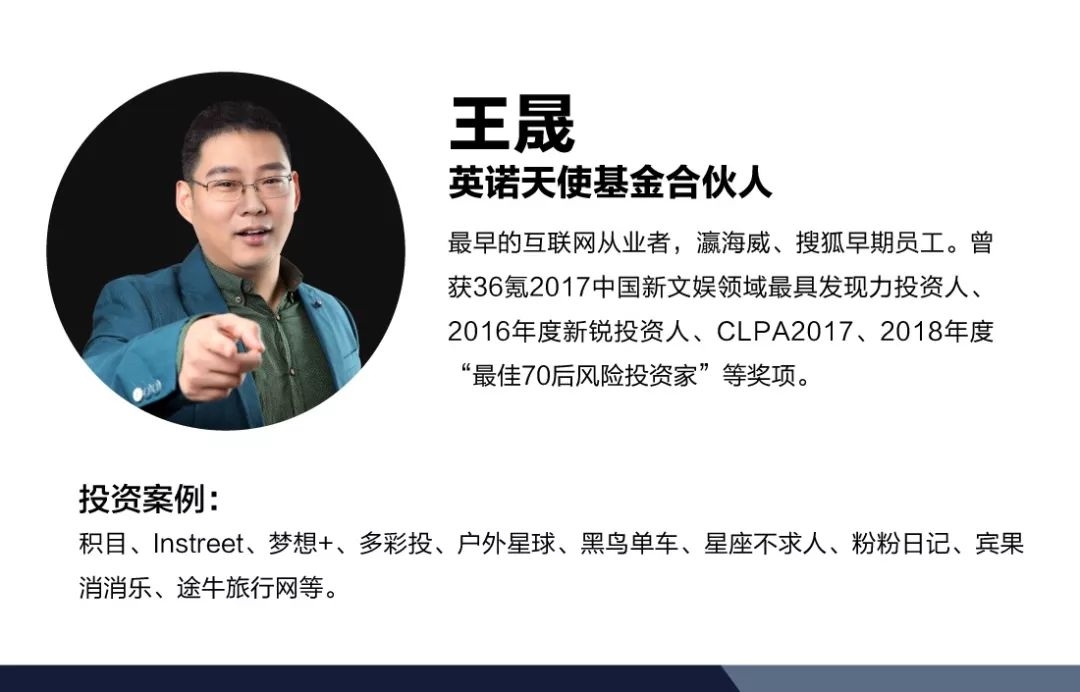

收入增加,业务发展这些都是二级因素,创业者都应该思考清楚,你的团队不成长,企业就不会增长。 企业增长的本质就是团队的价值增长,是组织的规模、创新力和效率的迅速增长。

在这个复杂竞争的时代,除了向外扩张,向内管理变得越发重要。

从古至今有很多先哲分享过真知灼见,组织和企业的发展根源离不开世间万

物的自然规律,彼得·德鲁克作为顶尖的现代管理大师,一生写了30多本书,只有两本真正讲管理,其余都是在研究人和社会,人和组织,人和人之间的关系。

在这个复杂竞争的时代,除了向外扩张,向内管理变得越发重要。

从古至今有很多先哲分享过真知灼见,组织和企业的发展根源离不开世间万

物的自然规律,彼得·德鲁克作为顶尖的现代管理大师,一生写了30多本书,只有两本真正讲管理,其余都是在研究人和社会,人和组织,人和人之间的关系。

一个好的创始人, 最重要的精力应该是去帮助、并加速整个团队成长。这里有一些方法可遵循,但最重要的原则逃不开 “使命、愿景、价值观”。 “使命、愿景、价值观”听起来比较虚,也一直在讲,这些问题我思考了很久,深感在这个主题面前人的渺小,今天给大家分享一些我的阶段性看法。

什么是使命、愿景、价值观?用几个案列来阐述我的理解。 01 朝圣19年,使命赋予勇气和能量 先说玄奘,玄奘是一个非常有使命感的人。 唐太宗贞观元年(627年),迟迟等不到朝廷批文的玄奘决定只身到印度求取真经。在古代,社会治安很混乱,没有批文出行非常危险,但是玄奘等不及了。 公元645年,花了19年,玄奘归来,一共带回佛舍利150粒、佛像7尊、经论657部,可以说是伟大的成就。 公元664年,又花了19年,玄奘翻译西行带回来的经文,给后世奉献了1335卷译经和一部《大唐西域记》,并记录了他的出访过程中了解的110多个国家的历史、文化等信息。

在印象中,印度是佛教发源地,但其实印度已经被灭佛了。佛教最初的起源已经被摧毁,现世保存比较完整的原始佛教经文都在中国,一部分在藏区,一部分在内地。 人生最后的38年,玄奘在完成使命的同时,他的成就也给全人类带来非常大的贡献。 我们会问玄奘的使命是什么,是什么给了他这么大的能量。 玄奘13岁出家。有别人问他为什么要出家,他说:“意欲远绍如来,近光遗法”,这句话通俗的意思就是:我要继承如来的佛法,把它发扬光大,普度众生。

玄奘后来的朝圣之路,其实都是在这个使命感的指使下,去完成不可能完成的任务。

“意欲远绍如来,近光遗法”是玄奘的使命。

玄奘要解决什么问题,他的愿景是什么? 在玄奘生活的唐朝时期,佛教从最开始传到中国已经过去很多年,各种资料和信息从不同渠道流入,缺乏统一标准,加上本地化的各种解读,使得佛法真理缺失。 玄奘很困惑,他不知道该怎么解答佛法真理,解答不了佛法真理,就难以实现他的使命,普度众生。所以玄奘要去寻找真理,而唯一的办法就是去印度。

“先贤之所不决,今哲之所共疑”是玄奘要解决的问题。

西行历时19年,行程5万里,一路上充满危险、孤独,但是玄奘不达目的,绝不罢休。

“宁可西就而死,岂能归东而生”是玄奘的信念。

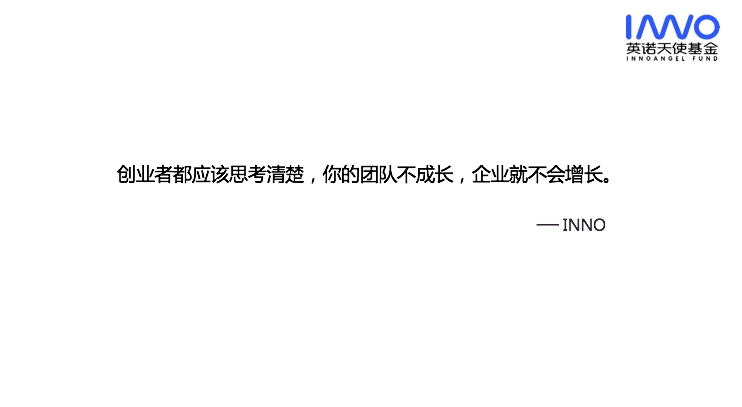

三句话,很好的解答了玄奘的使命、愿景和价值观。 使命是做一件事的动机和发心,是为了实现信仰而承担的责任,也是组织存在的原因。 组织和企业都不是天生的,是被创造出来的,使命解答了组织和企业为什么存在。使命最大的意义是赋予组织勇气和能量,作为创业者,有了坚定的使命感,才能够有勇气,有能量,去做别人做不到,不敢做的事情。

但是,使命也很抽象,即使是伟大的企业家在最初也不清楚企业的使命是什么,也不是所有的人能深刻的认识到企业的使命是什么,为什么要有这样的使命。

02

以价值观做依据

一个影响数千万患者的抉择

盖茨基金会在2005年发了一封年信,他们认为到2030年人类将消灭五种疾病,其中有两种:一种是丝虫病,一种是河盲症。

淋巴丝虫病常被称作象皮肿,其病因是感染了班克罗夫特氏吴策线虫或是马来布鲁线虫,会导致皮肤增厚并产生皱纹,病人身体上出现怪诞的肿胀。全世界约有1.2亿人携带这两种寄生虫,其中有4000万人症状很严重。

绝大多数人在朋友圈见过这张图的人都不知道这就是象皮肿。

02

以价值观做依据

一个影响数千万患者的抉择

盖茨基金会在2005年发了一封年信,他们认为到2030年人类将消灭五种疾病,其中有两种:一种是丝虫病,一种是河盲症。

淋巴丝虫病常被称作象皮肿,其病因是感染了班克罗夫特氏吴策线虫或是马来布鲁线虫,会导致皮肤增厚并产生皱纹,病人身体上出现怪诞的肿胀。全世界约有1.2亿人携带这两种寄生虫,其中有4000万人症状很严重。

绝大多数人在朋友圈见过这张图的人都不知道这就是象皮肿。

另外一种病,旋盘尾丝虫常被称作河盲症,通过黑蝇(蚋)传播,成虫可以在人体内生长15年,每天可产1000个卵。现在世界上依旧有1770万人被这种疾病感染,有8000万人有感染的危险,大多数在非洲和拉丁美洲。

这两种疾病极大地威胁了人类健康,庆幸的是,一种了不起的药物阿维菌素被研发出来,其中机缘与世界上最受尊敬的公司之一默克制药,以及2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者有关。

2015年,有3位科学家获得诺贝尔生理学或医学奖:一位是我们熟知的屠呦呦,发现了青蒿素,能够消灭疟原虫;另外两位是坎贝尔、大村智,发现了阿维菌素(Avermectin),能够消灭上面我们提到的,盘尾丝虫症(河盲症)和淋巴丝虫病(象皮病)。

时间回溯到1974年,大村智为合作方默克制药送去一些富含菌类的样本。

1975年,默克制药的科学家坎贝尔团队在来自全球的4万多份样本中,从大村智提供的一份土壤样品里,发现了具有杀虫力的阿维菌素。

经过化学修饰后,默克制药研制成功能够治疗动物寄生虫病的新药——伊维菌素(Ivermectin)。这种新药十分神奇,奶牛口服一片,就能杀死肠道内的寄生虫和叮咬其体表的蚊虫。

新药的成功给默克制药每年带来将近8亿美元的销售利润,根据合作协议,默克制药付给大村智的特许权费累计达到2.3亿美元,这笔费用在当时非常惊人,所有的利益相关方都赚得盆钵满满。

但是,“功臣”坎贝尔在大家取得巨大的成功之后,没要奖金,也没要表扬。

另外一种病,旋盘尾丝虫常被称作河盲症,通过黑蝇(蚋)传播,成虫可以在人体内生长15年,每天可产1000个卵。现在世界上依旧有1770万人被这种疾病感染,有8000万人有感染的危险,大多数在非洲和拉丁美洲。

这两种疾病极大地威胁了人类健康,庆幸的是,一种了不起的药物阿维菌素被研发出来,其中机缘与世界上最受尊敬的公司之一默克制药,以及2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者有关。

2015年,有3位科学家获得诺贝尔生理学或医学奖:一位是我们熟知的屠呦呦,发现了青蒿素,能够消灭疟原虫;另外两位是坎贝尔、大村智,发现了阿维菌素(Avermectin),能够消灭上面我们提到的,盘尾丝虫症(河盲症)和淋巴丝虫病(象皮病)。

时间回溯到1974年,大村智为合作方默克制药送去一些富含菌类的样本。

1975年,默克制药的科学家坎贝尔团队在来自全球的4万多份样本中,从大村智提供的一份土壤样品里,发现了具有杀虫力的阿维菌素。

经过化学修饰后,默克制药研制成功能够治疗动物寄生虫病的新药——伊维菌素(Ivermectin)。这种新药十分神奇,奶牛口服一片,就能杀死肠道内的寄生虫和叮咬其体表的蚊虫。

新药的成功给默克制药每年带来将近8亿美元的销售利润,根据合作协议,默克制药付给大村智的特许权费累计达到2.3亿美元,这笔费用在当时非常惊人,所有的利益相关方都赚得盆钵满满。

但是,“功臣”坎贝尔在大家取得巨大的成功之后,没要奖金,也没要表扬。

1980年的一天,坎贝尔去找默克制药总裁说,“我想要钱。我想看看能否将阿维菌素用在人身上,帮助人类解决寄生虫所导致的河盲症。” 默克制药给坎贝尔拨了款,从1980年到1987年,河盲症药经历了漫长的研发过程,耗资极大,仅研发费就耗资大约1亿美元。 耗时七年,研发组成功开发出了人体可用的新药— Mectizan,能够有效帮助患者扼制河盲症。

这是一个非常了不起的发明。可是巨大喜悦背后,默克制药当时的总裁洛斯,面临一个很艰难的抉择。

一方面,如果决定出售河盲症药。

另一方面,如果决定赠送新药。

这个举措带来的结果是,截止2013年,经世界卫生组织证实,厄瓜多尔、墨西哥、危地马拉等国家成功消除了盘尾丝虫病,哥伦比亚消除了河盲症。 一款新药拯救了数千万患者。 这就是默克制药的价值观,作为世界上最受尊敬的企业之一,默克制药创始人默克说过:

“我们应当永远铭记,药物是为人类而生产,不是为追求利润而制造的。只要我们坚守这一信念,利润必将随之而来。仅仅发明了一种新药,并非已经大功告成,我们还要探索有效途径,使最佳科研成果,能够造福于全人类。”

人类在做选择时有两种权衡机制: 一种是得失,一种是对错。

面对艰难决策,是选择钱,选择正义,还是选择其他什么,如果有清晰的价值观就很容易做出决定,因为企业从上到下的决策都以价值观做依据。 价值观是实现使命和愿景过程中的行事原则,解答“我们据何决策”、“我们如何行事” 之类的问题,能够著降低组织的决策分歧及决策成本。

随着时代不断进步,价值观也在进步,整个趋势是变得对人类更有意义。在当下这个时代,只有正直、善良、正确的价值观才能被认同。

对英诺天使而言,成立6年,坚守早期投资,做赋能型天使,一路上路诱惑和曲折很多,但我们始终坚持我们的使命“帮助创新者成就梦想”、愿景“投出独角兽”、价值观”成人达己”。

03

工作的权利

1999年,有媒体采访彼得·德鲁克问:你的一生最大的贡献是什么,彼得·德鲁克想了想,说了这句话:

随着时代不断进步,价值观也在进步,整个趋势是变得对人类更有意义。在当下这个时代,只有正直、善良、正确的价值观才能被认同。

对英诺天使而言,成立6年,坚守早期投资,做赋能型天使,一路上路诱惑和曲折很多,但我们始终坚持我们的使命“帮助创新者成就梦想”、愿景“投出独角兽”、价值观”成人达己”。

03

工作的权利

1999年,有媒体采访彼得·德鲁克问:你的一生最大的贡献是什么,彼得·德鲁克想了想,说了这句话:

“我着眼于人和权力、价值观、结构和规范去研究管理学,而在所有这些之上,我聚焦于“责任”,那意味着我是把管理学当作一门真正的“博雅技艺(Liberal Arts)”来看待的。”在彼得·德鲁克看来,尽管人性是不完美的,但是人彼此平等,都有自己的价值,都应该被尊敬,被鼓励去创造。 管理最大程度上是管理者的善意。 从管理者的角度,我们可以问自己,相不相信每一个员工都有善意和潜力,是不是真正平等对待每一个员工。 《终身成长》里提到,有很多璀璨夺目的大家,都曾在各自的领域内被认为缺乏潜力:

美国画家杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)、 “猫王”埃尔维斯·普莱斯利(ElvisPresley)、美国灵魂乐大师雷·查尔斯(Ray Charles)、生物学家查尔斯·达尔文(Charles Darwin)……《基业常青》这本书有一个结论,领导者的类型是影响公司是否卓越的最重要因素。

优秀的领导者不会试图证明自己比别人优秀,不会通过贬低别人来获得优越感。他们会不断提升自己,坦率的向别人请教,并把优秀的人才放到身边。 反过来说失败的领导者是什么,是滥用权利的人。

有一个很重要的词叫僵固思维,当老板们变得独裁并滥用权力时,他们就把僵固思维带给了公司的员工。这意味着,员工们不再学习、成长并推动公司向前发展,而是担心被老板怎样评价。

僵固思维和创新成长思维最本质的区别在于,成长型思维的人即使失败,可能也会非常愉悦,因为在失败中他成长了。但是僵固思维的人不一样,他不能接受失败,他做的事情其实都是为了给别人看,去满足别人的。

使命、愿景、价值观不是简单的说说就行,公司创始人必须带给公司共识。

理解了什么是使命、愿景、价值观,创业企业该如何驱动组织的创新、效率及边界,谈一些我的理解。

04

如何激发组织创新?

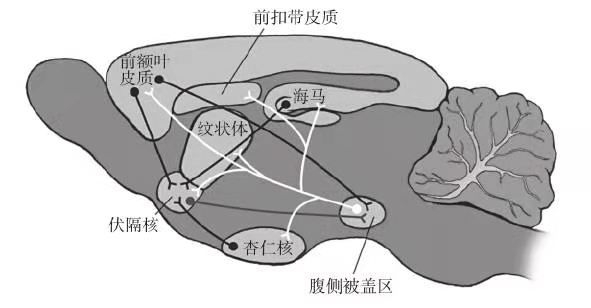

这是一个小鼠的脑,它的愉悦回路和人没区别。

有一个很重要的词叫僵固思维,当老板们变得独裁并滥用权力时,他们就把僵固思维带给了公司的员工。这意味着,员工们不再学习、成长并推动公司向前发展,而是担心被老板怎样评价。

僵固思维和创新成长思维最本质的区别在于,成长型思维的人即使失败,可能也会非常愉悦,因为在失败中他成长了。但是僵固思维的人不一样,他不能接受失败,他做的事情其实都是为了给别人看,去满足别人的。

使命、愿景、价值观不是简单的说说就行,公司创始人必须带给公司共识。

理解了什么是使命、愿景、价值观,创业企业该如何驱动组织的创新、效率及边界,谈一些我的理解。

04

如何激发组织创新?

这是一个小鼠的脑,它的愉悦回路和人没区别。

人们很多很嗨的体验,有一些是违法的行为,比如磕药,斗殴;另一些是具有高度社会认同的事,比如做公益。

人们很多很嗨的体验,有一些是违法的行为,比如磕药,斗殴;另一些是具有高度社会认同的事,比如做公益。

脑成像的研究结果显示,参与慈善活动、缴纳税款以及预知未来都能激活同一个大脑愉悦回路,并与海洛因、性高潮、高脂肪食物激活的脑神经回路完全一致。 这些都是愉悦回路在发挥作用,这些行为都激活了大脑中的“内侧前脑束愉悦回路”(medial forebrain pleasure circuit),人类的快乐就发生在大脑中这一小束神经元上。 大脑的干预影响我们的情绪和风险偏好,组织和企业的员工会因为理想而付出更多,延迟满足,背后都是生物学和脑科学的原理。 基于生物学和脑科学的原理,激发组织创新,有外部激励、内在驱动力2种条件。 有一个非常著名的实验:蜡烛的问题。

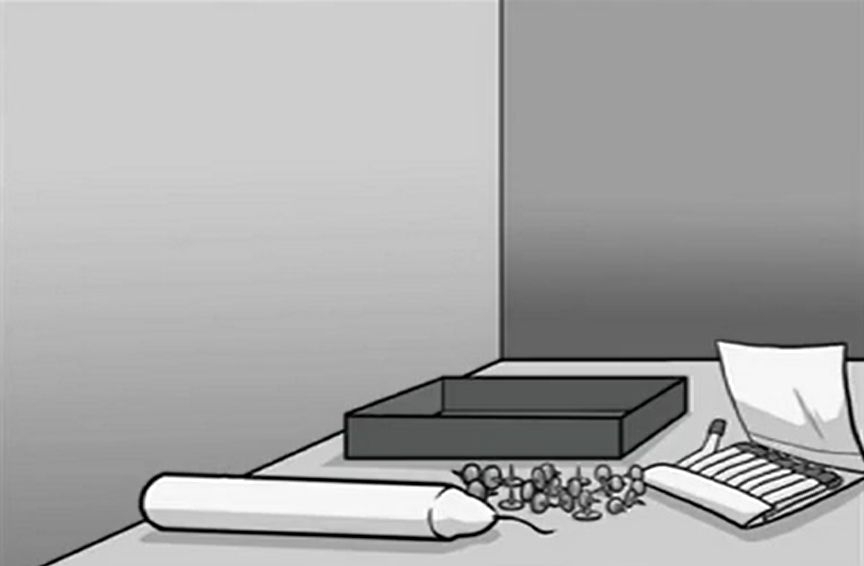

有一跟蜡烛,一跟火柴,一盒按钉,需要把蜡烛固定到墙上,且不能让蜡烛滴到地上,该怎么做?在这个场景下(filled box)实验,大部分人都失败了。这是一种认知性能测试,用来衡量功能固定性(固定思维)对参与者解决问题能力的影响。

当我们把模型变成(empty box)之后,大部分人都成功了。因为在这种模型里,盒子是盒子,按钉是按钉,很多人不再把盒子看成装按钉的容器,而是将其视为一个具有独立功能的,可用于解决问题的组件。

这个实验后来有人做了更有意思的尝试,其中有一个尝试叫做驱动实验,分为低驱动和高驱动。低驱动的就是低奖励,高驱动的就是高奖励。

这个实验后来有人做了更有意思的尝试,其中有一个尝试叫做驱动实验,分为低驱动和高驱动。低驱动的就是低奖励,高驱动的就是高奖励。

低驱动测试者(low drive)被告知,实验目的仅仅是想知道测试者平均会用多少时间解决问题

高驱动测试者(high drive)被告知,完成速度最快的人可以得到 20美元(大致相当于现在的200美元。),前 25%完成的人可以得到 5美元。

在简单模型里,高驱动组要比低驱动组做的更快。

但在需要创新思维的复杂模型中,低驱动组更快、更有效的解决了问题。

今天的管理面临的都是这类问题,人类已经度过流水线操作,机器般重复工作的工业时代,现代化智能企业需要靠人的智力来进行创造创新,在复杂的环境中简单的外部激励是没有效果的,必须要找到大家内在的驱动力,这又回到使命、愿景、价值观。

今天的管理面临的都是这类问题,人类已经度过流水线操作,机器般重复工作的工业时代,现代化智能企业需要靠人的智力来进行创造创新,在复杂的环境中简单的外部激励是没有效果的,必须要找到大家内在的驱动力,这又回到使命、愿景、价值观。

05 目标与责任 企业的发展取决于组织能力,区别于传统管理,靠人重复、机械般的执行,更好的激发组织能量、创造性,是现代智能型企业成功的关键。 美国现代管理学之父彼得·德鲁克以及通用电气前首席执行官杰克·韦尔奇曾被问及同一个问题:在培养领导者方面,谁做得最好?他们的答案既不是哈佛商学院,也不是通用电气,而是美国军队(西点军校)。 西点军校人才辈出,二战后在世界500强企业中,西点军校培养出来的董事长有1000多名,副董事长有2000多名,总经理、CEO一级的有5000多名。 一项很重要的研究表明:当你做喜欢的事情时,你就容易取得成功,这是有数据支持的;但是同时另外一些数据显示了,有些企业家做的事情并不是他们喜欢的,他们能够成功的很大一部分原因就是:责任。 这些企业家认为履行责任,是企业成功最重要的事情,即使他兴趣爱好不在公司的业务本身上。 西点军校很好的证明了这一点。西点军校的座右铭是:Duty, Honor, Country。责任第一,荣誉第二。

我

我们希望创始人是一个特种兵,在企业刚刚启动的时候,初创企业缺少钱,人,组织能力,如果创始人特别强,就能解决很多难题。

但是同时,如果创始人在各个方面都是最强的,就意味着这个企业没有发展空间。创始人应该是领袖带领大家前行,企业发展需要更多更富有能力,更富有创造性,更富有激情的人就职在不同岗位上。

这是我今天的分享,谢谢。